Was ist Angst? Die meisten von uns empfinden fast jeden Tag in ihrem Leben ein wenig Angst. Vielleicht steht ein wichtiger Test in der Schule an. Oder vielleicht steht am nächsten Samstag das große Spiel an oder die erste Verabredung mit einer neuen Person, die Sie beeindrucken wollen. Angst kann als ein negativer Stimmungszustand definiert werden, der von körperlichen Symptomen wie erhöhter Herzfrequenz, Muskelverspannungen, einem Gefühl des Unbehagens und Befürchtungen hinsichtlich der Zukunft begleitet wird (APA, 2013; Barlow, 2002).

Angst ist das, was uns dazu motiviert, für die Zukunft zu planen, und in diesem Sinne ist Angst eigentlich eine gute Sache. Es ist dieses nagende Gefühl, das uns motiviert, für einen Test zu lernen, für ein Spiel zu üben oder bei einem Date unser Bestes zu geben. Aber manche Menschen erleben Angst so intensiv, dass sie nicht mehr hilfreich oder nützlich ist. Die Angst kann sie so sehr überwältigen und ablenken, dass sie den Test nicht bestehen, den Ball versemmeln oder die ganze Verabredung damit verbringen, herumzuzappeln und den Blickkontakt zu vermeiden. Wenn die Angst anfängt, das Leben der Person in signifikanter Weise zu beeinträchtigen, wird sie als Störung betrachtet.

Angst und eng verwandte Störungen entstehen aus einer „dreifachen Anfälligkeit“, einer Kombination aus biologischen, psychologischen und spezifischen Faktoren, die unser Risiko für die Entwicklung einer Störung erhöhen (Barlow, 2002; Suárez, Bennett, Goldstein, & Barlow, 2009). Biologische Anfälligkeiten beziehen sich auf spezifische genetische und neurobiologische Faktoren, die jemanden für die Entwicklung von Angststörungen prädisponieren können. Kein einzelnes Gen verursacht direkt Angst oder Panik, aber unsere Gene können uns anfälliger für Ängste machen und beeinflussen, wie unser Gehirn auf Stress reagiert (Drabant et al., 2012; Gelernter & Stein, 2009; Smoller, Block, & Young, 2009). Psychologische Anfälligkeiten beziehen sich auf die Einflüsse, die unsere frühen Erfahrungen darauf haben, wie wir die Welt sehen. Wenn wir in jüngeren Jahren mit unvorhersehbaren Stressoren oder traumatischen Erfahrungen konfrontiert wurden, sehen wir die Welt möglicherweise als unvorhersehbar und unkontrollierbar, ja sogar als gefährlich an (Chorpita & Barlow, 1998; Gunnar & Fisher, 2006). Spezifische Anfälligkeiten beziehen sich darauf, wie unsere Erfahrungen dazu führen, dass wir unsere Ängste fokussieren und kanalisieren (Suárez et al., 2009). Wenn wir gelernt haben, dass körperliche Krankheiten gefährlich sind, vielleicht weil wir die Reaktion unserer Familie miterlebt haben, wenn jemand krank wurde, konzentrieren wir unsere Angst möglicherweise auf körperliche Empfindungen. Wenn wir gelernt haben, dass die Missbilligung durch andere negative, ja sogar gefährliche Folgen hat, z. B. angeschrien oder für das kleinste Vergehen hart bestraft zu werden, könnten wir unsere Angst auf die soziale Bewertung konzentrieren. Wenn wir erfahren, dass jeden Moment etwas passieren kann, konzentrieren wir unsere Ängste auf Zukunftssorgen. Keine dieser Schwachstellen führt direkt zu einer Angststörung – stattdessen kann es zu einer Angststörung kommen, wenn alle diese Schwachstellen vorhanden sind und wir einen auslösenden Lebensstress erleben (Barlow, 2002; Suárez et al., 2009). In den folgenden Abschnitten werden wir uns kurz mit den wichtigsten Angststörungen befassen, die in der fünften Ausgabe des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) (APA, 2013) aufgeführt sind.

Generalisierte Angststörung

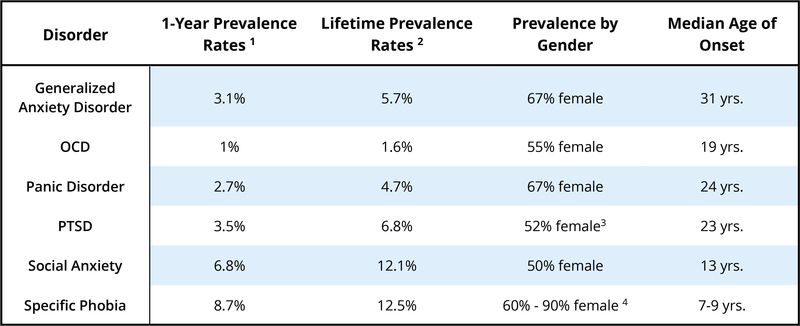

Die meisten von uns machen sich gelegentlich Sorgen, und diese Sorgen können sogar nützlich sein, wenn es darum geht, für die Zukunft zu planen oder sicherzustellen, dass wir an etwas Wichtiges denken. Die meisten von uns können ihre Sorgen beiseite schieben, wenn wir uns auf andere Dinge konzentrieren müssen, oder ganz aufhören, sich zu sorgen, wenn ein Problem vorüber ist. Für Menschen mit einer generalisierten Angststörung (GAD) ist es jedoch schwierig oder sogar unmöglich, diese Sorgen abzustellen. Sie machen sich möglicherweise übermäßig viele Sorgen, sowohl über kleinere als auch über katastrophale Dinge. Nach den DSM-5-Kriterien müssen übermäßige Ängste und Sorgen dieser Art mindestens sechs Monate lang andauern und einen Großteil des Tages auftreten, damit die Diagnose GAD gestellt werden kann. Etwa 5,7 % der Bevölkerung haben irgendwann im Laufe ihres Lebens die Kriterien für GAD erfüllt (Kessler, Berglund, et al., 2005), was sie zu einer der häufigsten Angststörungen macht (siehe Tabelle 1).

Warum macht sich eine Person mit GAD mehr Sorgen als die Durchschnittsperson? Die Forschung zeigt, dass Menschen mit GAD empfindlicher und wachsamer gegenüber möglichen Bedrohungen sind als Menschen, die nicht ängstlich sind (Aikins & Craske, 2001; Barlow, 2002; Bradley, Mogg, White, Groom, & de Bono, 1999). Dies kann mit frühen Stresserfahrungen zusammenhängen, die dazu führen können, dass die Welt als ein unberechenbarer, unkontrollierbarer und sogar gefährlicher Ort angesehen wird. Es wird vermutet, dass Menschen mit GAD sich Sorgen machen, um ein gewisses Maß an Kontrolle über diese ansonsten unkontrollierbaren oder unvorhersehbaren Erfahrungen und ungewissen Ergebnisse zu erlangen (Dugas, Gagnon, Ladouceur, & Freeston, 1998). Durch wiederholtes Durchspielen aller möglichen „Was wäre wenn?“-Szenarien im Kopf könnte die Person das Gefühl haben, weniger anfällig für einen unerwarteten Ausgang zu sein, was ihr das Gefühl gibt, dass sie eine gewisse Kontrolle über die Situation hat (Wells, 2002). Andere haben die Vermutung geäußert, dass Menschen mit GAD sich Sorgen machen, um zu vermeiden, dass sie sich beunruhigt fühlen (Borkovec, Alcaine, & Behar, 2004). Borkovec und Hu (1990) fanden beispielsweise heraus, dass diejenigen, die sich Sorgen machten, als sie mit einer stressigen Situation konfrontiert wurden, eine geringere physiologische Erregung aufwiesen als diejenigen, die sich keine Sorgen machten, vielleicht weil die Sorgen sie in gewisser Weise „ablenkten“.

Das Problem ist, dass all dieses „Was wäre wenn?“-Gedanken die Person einer Lösung oder Antwort nicht näher bringt und sie sogar von wichtigen Dingen ablenken kann, denen sie im Moment ihre Aufmerksamkeit widmen sollte, wie z. B. dem Abschluss eines wichtigen Projekts. Viele der katastrophalen Folgen, über die sich Menschen mit GAD Sorgen machen, sind sehr unwahrscheinlich, so dass, wenn das katastrophale Ereignis nicht eintritt, der Akt der Sorge verstärkt wird (Borkovec, Hazlett-Stevens, & Diaz, 1999). Wenn zum Beispiel eine Mutter die ganze Nacht damit verbringt, sich Sorgen zu machen, ob ihre Teenager-Tochter sicher nach Hause kommt, und die Tochter ohne Zwischenfälle nach Hause zurückkehrt, könnte die Mutter die sichere Rückkehr ihrer Tochter leicht auf ihre erfolgreiche „Wachsamkeit“ zurückführen. Was die Mutter nicht weiß, ist, dass ihre Tochter genauso sicher nach Hause gekommen wäre, wenn sie sich auf den Film konzentriert hätte, den sie sich mit ihrem Mann angesehen hat, anstatt sich mit ihren Sorgen zu beschäftigen. Auf diese Weise setzt sich der Kreislauf der Sorgen fort, und in der Folge verpassen Menschen mit GAD oft viele ansonsten angenehme Ereignisse in ihrem Leben.

Panikstörung und Agoraphobie

Sind Sie schon einmal in einen Beinahe-Unfall verwickelt oder in irgendeiner Weise überrumpelt worden? Vielleicht haben Sie eine Flut von körperlichen Empfindungen gespürt, wie Herzrasen, Kurzatmigkeit oder ein Kribbeln. Diese Alarmreaktion wird als „Kampf- oder Fluchtreaktion“ (Cannon, 1929) bezeichnet und ist die natürliche Reaktion Ihres Körpers auf Angst, die Sie darauf vorbereitet, als Reaktion auf eine Bedrohung oder Gefahr entweder zu kämpfen oder zu fliehen. Wahrscheinlich haben Sie sich nicht allzu viele Gedanken über diese Empfindungen gemacht, weil Sie wussten, was sie auslöste. Aber stellen Sie sich vor, diese Alarmreaktion käme „aus heiterem Himmel“, ohne ersichtlichen Grund oder in einer Situation, in der Sie nicht erwartet hätten, ängstlich oder besorgt zu sein. Dies nennt man eine „unerwartete“ Panikattacke oder einen Fehlalarm. Da es keinen offensichtlichen Grund oder Anhaltspunkt für die Alarmreaktion gibt, können Sie auf die Empfindungen mit intensiver Angst reagieren, vielleicht denken Sie, dass Sie einen Herzinfarkt haben, verrückt werden oder sogar sterben. Möglicherweise beginnen Sie, die körperlichen Empfindungen, die Sie während der Attacke hatten, mit dieser Angst zu assoziieren, und versuchen, diese Empfindungen zu vermeiden.

Unerwartete Panikattacken wie diese sind das Herzstück der Panikstörung (PD). Um die Diagnose einer Panikstörung zu erhalten, muss die Person jedoch nicht nur unerwartete Panikattacken haben, sondern auch mindestens einen Monat lang anhaltende intensive Angst und Vermeidungsverhalten im Zusammenhang mit den Attacken erleben, die ihr Leben erheblich belasten oder beeinträchtigen. Menschen mit einer Panikstörung neigen dazu, selbst normale körperliche Empfindungen auf katastrophale Weise zu interpretieren, was zu noch mehr Angst und ironischerweise zu noch mehr körperlichen Empfindungen führt, wodurch ein Teufelskreis der Panik entsteht (Clark, 1986, 1996). Die Person kann beginnen, eine Reihe von Situationen oder Aktivitäten zu vermeiden, die die gleiche physiologische Erregung hervorrufen, die zu Beginn der Panikattacke vorhanden war. Jemand, der während einer Panikattacke Herzrasen hatte, könnte zum Beispiel Sport oder Koffein meiden. Jemand, der Erstickungsgefühle verspürte, könnte das Tragen von hochgeschlossenen Pullovern oder Halsketten vermeiden. Die Vermeidung dieser internen körperlichen oder somatischen Hinweise auf Panik wird als interozeptive Vermeidung bezeichnet (Barlow & Craske, 2007; Brown, White, & Barlow, 2005; Craske & Barlow, 2008; Shear et al., 1997).

Die Person kann während der unerwarteten Panikattacke auch einen überwältigenden Drang zur Flucht verspürt haben. Dies kann zu dem Gefühl führen, dass bestimmte Orte oder Situationen – insbesondere solche, in denen eine Flucht nicht möglich ist – nicht „sicher“ sind. Diese Situationen werden zu externen Auslösern der Panik. Wenn die Person beginnt, verschiedene Orte oder Situationen zu meiden, oder diese Situationen immer noch erträgt, dies aber mit einem erheblichen Maß an Befürchtungen und Ängsten tut, dann leidet die Person auch an Agoraphobie (Barlow, 2002; Craske & Barlow, 1988; Craske & Barlow, 2008). Die Agoraphobie kann das Leben einer Person erheblich beeinträchtigen und sie dazu veranlassen, Situationen zu vermeiden, indem sie z. B. ihre Pendelzeit verlängert, um nicht mit dem Zug fahren zu müssen, oder nur noch Essen zum Mitnehmen bestellt, um nicht in ein Lebensmittelgeschäft gehen zu müssen. In einem tragischen Fall in unserer Klinik hatte eine Frau, die an Agoraphobie litt, ihre Wohnung seit 20 Jahren nicht mehr verlassen und die letzten 10 Jahre auf einen kleinen Bereich ihrer Wohnung beschränkt verbracht, ohne den Blick nach draußen zu richten. In einigen Fällen entwickelt sich die Agoraphobie ohne Panikattacken und wird daher im DSM-5 als eigenständige Störung geführt. Agoraphobie geht jedoch häufig mit einer Panikstörung einher.

Ungefähr 4,7 % der Bevölkerung haben im Laufe ihres Lebens die Kriterien für PD oder Agoraphobie erfüllt (Kessler, Chiu, Demler, Merikangas, & Walters, 2005; Kessler et al., 2006) (siehe Tabelle 1). In all diesen Fällen von Panikstörung wird das, was einst eine adaptive natürliche Alarmreaktion war, nun zu einem erlernten und gefürchteten Fehlalarm.

Spezifische Phobie

Die meisten von uns fürchten sich vielleicht vor bestimmten Dingen, wie Bienen, Nadeln oder Höhen (Myers et al., 1984). Aber was ist, wenn diese Angst so stark ist, dass man an einem Sommertag nicht rausgehen, sich nicht impfen lassen kann, um eine besondere Reise anzutreten, oder seine Ärztin in ihrem neuen Büro im 26. Stock besuchen kann? Um die Kriterien für die Diagnose einer spezifischen Phobie zu erfüllen, muss eine irrationale Angst vor einem bestimmten Objekt oder einer bestimmten Situation bestehen, die die Funktionsfähigkeit der Person erheblich beeinträchtigt. So lehnte beispielsweise eine Patientin unserer Klinik einen angesehenen und begehrten Künstleraufenthalt ab, weil sie sich in der Nähe eines Waldgebiets aufhalten musste, in dem es zwangsläufig Insekten gab. Eine andere Patientin verließ ihr Haus jeden Morgen absichtlich zwei Stunden früher, damit sie am eingezäunten Garten ihres Nachbarn vorbeigehen konnte, bevor dieser morgens seinen Hund rausließ.

Die Liste der möglichen Phobien ist unüberschaubar, aber es werden vier Hauptunterarten der spezifischen Phobie unterschieden: die Blutverletzungsphobie (BII), die situationsbedingte Phobie (z. B. Flugzeuge, Fahrstühle oder geschlossene Räume), die Angst vor der natürlichen Umgebung (z. B. vor Höhen, Stürmen und Wasser) und die Tierphobie.

Eine fünfte Kategorie „andere“ umfasst Phobien, die zu keinem der vier Hauptuntertypen passen (z. B. Angst vor dem Ersticken, vor Erbrechen oder vor dem Auftreten einer Krankheit). Die meisten phobischen Reaktionen verursachen einen Aktivitätsschub im sympathischen Nervensystem und eine erhöhte Herzfrequenz und einen erhöhten Blutdruck, vielleicht sogar eine Panikattacke. Menschen mit Phobien vom Typ BII erleben jedoch in der Regel einen deutlichen Abfall der Herzfrequenz und des Blutdrucks und können sogar in Ohnmacht fallen. Auf diese Weise unterscheiden sich Menschen mit BII-Phobien fast immer in ihrer physiologischen Reaktion von Menschen mit anderen Phobietypen (Barlow & Liebowitz, 1995; Craske, Antony, & Barlow, 2006; Hofmann, Alpers, & Pauli, 2009; Ost, 1992). Die BII-Phobie tritt auch stärker in Familien auf als jede andere uns bekannte phobische Störung (Antony & Barlow, 2002; Page & Martin, 1998). Die spezifische Phobie ist eine der häufigsten psychischen Störungen in den Vereinigten Staaten, wobei 12,5 % der Bevölkerung eine lebenslange Geschichte von Ängsten aufweisen, die signifikant genug sind, um als „Phobie“ bezeichnet zu werden (Arrindell et al., 2003; Kessler, Berglund, et al., 2005) (siehe Tabelle 1). Die meisten Menschen, die an einer spezifischen Phobie leiden, neigen dazu, mehrere Phobien unterschiedlicher Art zu haben (Hofmann, Lehman, & Barlow, 1997).

Soziale Angststörung (Soziale Phobie)

Viele Menschen halten sich für schüchtern, und die meisten Menschen empfinden soziale Beurteilungen bestenfalls als unangenehm oder das Halten einer Rede als etwas demütigend. Doch nur ein kleiner Teil der Bevölkerung fürchtet sich vor solchen Situationen so sehr, dass die Diagnose einer sozialen Angststörung (SAD) gerechtfertigt ist (APA, 2013). SAD ist mehr als übertriebene Schüchternheit (Bogels et al., 2010; Schneier et al., 1996). Um eine SAD-Diagnose zu erhalten, müssen die mit sozialen Situationen verbundenen Ängste und Befürchtungen so stark sein, dass der Betroffene sie ganz vermeidet oder, falls dies nicht möglich ist, sie mit großem Leidensdruck erträgt. Außerdem müssen die Angst und die Vermeidung sozialer Situationen das tägliche Leben der Person beeinträchtigen oder ihre schulischen oder beruflichen Leistungen ernsthaft einschränken. So hat beispielsweise eine Patientin in unserer Klinik ihren perfekten Notendurchschnitt von 4,0 aufs Spiel gesetzt, weil sie in einer ihrer Vorlesungen eine geforderte mündliche Präsentation nicht halten konnte, so dass sie den Kurs nicht bestanden hat. Die Furcht vor einer negativen Bewertung kann dazu führen, dass jemand wiederholt Einladungen zu gesellschaftlichen Veranstaltungen ablehnt oder Gespräche mit anderen Menschen vermeidet, was zu einer immer stärkeren Isolation führt.

Die spezifischen sozialen Situationen, die Angst und Furcht auslösen, reichen von Einzelinteraktionen, wie dem Beginn oder der Aufrechterhaltung eines Gesprächs, über leistungsbezogene Situationen, wie dem Halten einer Rede oder einem Auftritt auf der Bühne, bis hin zu Durchsetzungsvermögen, wie der Aufforderung an jemanden, störendes oder unerwünschtes Verhalten zu ändern. Die Angst vor sozialer Bewertung kann sich sogar auf Dinge wie die Benutzung öffentlicher Toiletten, das Essen in einem Restaurant, das Ausfüllen von Formularen an einem öffentlichen Ort oder sogar das Lesen in einem Zug erstrecken. Jede Art von Situation, die möglicherweise die Aufmerksamkeit auf die Person lenken könnte, kann zu einer gefürchteten sozialen Situation werden. Eine unserer Patientinnen vermied beispielsweise jede Situation, in der sie eine öffentliche Toilette benutzen musste, weil sie fürchtete, jemand könnte sie in der Kabine hören und denken, sie sei eklig. Wenn sich die Angst auf leistungsbezogene Situationen beschränkt, wie z. B. das Sprechen in der Öffentlichkeit, wird die Diagnose einer reinen Leistungssucht gestellt.

Warum fürchtet sich jemand so sehr vor sozialen Situationen? Möglicherweise hat die Person in ihrer Kindheit gelernt, dass insbesondere soziale Bewertungen gefährlich sein können, was eine spezifische psychologische Anfälligkeit für die Entwicklung sozialer Ängste schafft (Bruch & Heimberg, 1994; Lieb et al., 2000; Rapee & Melville, 1997). So kann es sein, dass die Bezugspersonen der Person sie selbst für den kleinsten Fehler hart kritisiert und bestraft haben, vielleicht sogar körperlich.

Es kann aber auch sein, dass jemand ein soziales Trauma erlebt hat, das dauerhafte Auswirkungen hatte, z. B. wenn er schikaniert oder gedemütigt wurde. Interessanterweise fand eine Gruppe von Forschern heraus, dass 92 % der Erwachsenen mit sozialer Phobie in ihrer Studiengruppe in der Kindheit schwere Hänseleien und Mobbing erlebt hatten, verglichen mit nur 35 % bis 50 % bei Menschen mit anderen Angststörungen (McCabe, Antony, Summerfeldt, Liss, & Swinson, 2003). Jemand anderes könnte so stark auf die durch eine soziale Situation ausgelöste Angst reagieren, dass er eine unerwartete Panikattacke bekommt. Diese Panikattacke wird dann mit der sozialen Situation assoziiert (konditionierte Reaktion), so dass die Person befürchtet, das nächste Mal in dieser Situation in Panik zu geraten. Dies wird jedoch nicht als Parkinson betrachtet, da sich die Angst der Person eher auf die soziale Bewertung als auf unerwartete Panikattacken konzentriert und die Angst vor einer Attacke auf soziale Situationen beschränkt ist. Bis zu 12,1 % der Allgemeinbevölkerung leiden irgendwann in ihrem Leben an sozialer Phobie (Kessler, Berglund, et al., 2005), was sie zu einer der häufigsten Angststörungen macht, gleich nach der spezifischen Phobie (siehe Tabelle 1).

Posttraumatische Belastungsstörung

Angesichts der Berichte über Kriege, Naturkatastrophen und körperliche und sexuelle Übergriffe, die die Nachrichten beherrschen, ist es klar, dass Traumata für viele Menschen Realität sind. Viele individuelle Traumata, die jeden Tag auftreten, schaffen es nicht einmal in die Schlagzeilen, wie z. B. ein Autounfall, häusliche Gewalt oder der Tod eines geliebten Menschen. Doch obwohl viele Menschen traumatische Ereignisse erleben, entwickelt nicht jeder, der ein Trauma erlebt, eine Störung. Einige sind in der Lage, sich mit Hilfe von Familie und Freunden zu erholen und ihr Leben fortzusetzen (Friedman, 2009). Für einige jedoch sind die Monate und Jahre nach einem Trauma gefüllt mit aufdringlichen Erinnerungen an das Ereignis, einem Gefühl intensiver Angst, dass ein weiteres traumatisches Ereignis eintreten könnte, oder einem Gefühl der Isolation und emotionalen Abstumpfung. Sie können eine Reihe von Verhaltensweisen an den Tag legen, die sie davor schützen sollen, sich verletzlich oder unsicher zu fühlen, wie z. B. das ständige Absuchen ihrer Umgebung nach Anzeichen potenzieller Gefahr, das ständige Sitzen mit dem Rücken zur Tür oder die Tatsache, dass sie nirgendwo allein sein dürfen. Diese dauerhafte Reaktion auf das Trauma ist das Kennzeichen der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS).

Die Diagnose einer PTBS beginnt mit dem traumatischen Ereignis selbst. Eine Person muss einem Ereignis ausgesetzt gewesen sein, das den tatsächlichen oder drohenden Tod, schwere Verletzungen oder sexuelle Gewalt beinhaltet. Um eine PTBS-Diagnose zu erhalten, muss die Person dem Ereignis entweder direkt ausgesetzt gewesen sein, Zeuge des Ereignisses bei einer anderen Person geworden sein, erfahren haben, dass das Ereignis bei einem nahen Verwandten oder Freund eingetreten ist, oder wiederholt oder in extremer Weise Details des Ereignisses ausgesetzt gewesen sein (wie im Fall von Ersthelfern). In der Folge erlebt die Person das Ereignis durch aufdringliche Erinnerungen und Albträume erneut. Manche Erinnerungen können so lebhaft zurückkommen, dass die Person das Gefühl hat, das Ereignis noch einmal zu erleben, was als Flashback bezeichnet wird. Die betroffene Person vermeidet möglicherweise alles, was sie an das Trauma erinnert, einschließlich Gesprächen, Orten oder sogar bestimmten Personengruppen. Sie können sich emotional betäubt oder in ihren Gefühlen eingeschränkt fühlen, was sich auf ihre zwischenmenschlichen Beziehungen auswirken kann. Die Person ist möglicherweise nicht in der Lage, sich an bestimmte Aspekte des Ereignisses zu erinnern. Sie haben vielleicht das Gefühl einer verkürzten Zukunft, dass sie niemals heiraten, eine Familie gründen oder ein langes, erfülltes Leben führen werden. Sie können nervös oder leicht zu erschrecken sein, übermäßig auf ihre Umgebung achten und schnell wütend werden. Die Prävalenz der PTBS in der Gesamtbevölkerung ist relativ niedrig: 6,8 % der Betroffenen haben irgendwann in ihrem Leben eine PTBS erlebt (Kessler, Berglund, et al., 2005) (siehe Tabelle 1). Kampfhandlungen und sexuelle Übergriffe sind die häufigsten auslösenden Traumata (Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes, & Nelson, 1995). Während die PTBS früher als Angststörung kategorisiert wurde, wurde sie in der jüngsten Version des DSM (DSM-5; APA, 2013) in die spezifischere Kategorie der trauma- und stressbedingten Störungen eingeordnet.

Eine Person mit PTBS reagiert besonders empfindlich auf innere und äußere Anzeichen, die sie an ihre traumatische Erfahrung erinnern. Wie wir bei der Parkinson-Krankheit gesehen haben, können zum Beispiel die körperlichen Empfindungen der Erregung, die während des anfänglichen Traumas auftraten, für sich genommen bedrohlich werden und zu einer starken Erinnerung an das Ereignis werden. Jemand könnte es vermeiden, sich intensive oder emotionale Filme anzusehen, um die Erfahrung emotionaler Erregung zu vermeiden. Auch das Vermeiden von Gesprächen, Erinnerungen oder sogar das Erleben von Emotionen selbst kann ein Versuch sein, die Auslösung innerer Reize zu vermeiden. Auch äußere Reize, die während des Traumas vorhanden waren, können zu starken Auslösern werden. Wenn beispielsweise eine Frau von einem Mann vergewaltigt wurde, der ein rotes T-Shirt trug, kann sie eine starke Alarmreaktion auf den Anblick roter Hemden entwickeln, oder vielleicht sogar wahlloser auf alles, was eine ähnliche Farbe wie Rot hat. Ein Kriegsveteran, der bei einem Bombenanschlag am Straßenrand einen starken Benzingeruch wahrgenommen hat, kann beim Tanken zu Hause eine starke Alarmreaktion zeigen. Personen mit einer psychologischen Anfälligkeit dafür, die Welt als unkontrollierbar und unvorhersehbar zu betrachten, haben möglicherweise besonders mit der Möglichkeit weiterer zukünftiger, unvorhersehbarer traumatischer Ereignisse zu kämpfen, was ihr Bedürfnis nach Hypervigilanz und Vermeidung verstärkt und die Symptome der PTBS verewigt.

Obsessiv-Zwangsstörung

Sind Ihnen schon einmal seltsame Gedanken in den Sinn gekommen, z. B. wie Sie sich den Fremden neben Ihnen nackt vorstellen? Oder sind Sie vielleicht an einem schiefen Bild an der Wand vorbeigegangen und konnten nicht widerstehen, es geradezurücken. Die meisten Menschen haben gelegentlich seltsame Gedanken und können sogar einige „zwanghafte“ Verhaltensweisen an den Tag legen, besonders wenn sie gestresst sind (Boyer & Liénard, 2008; Fullana et al., 2009). Für die meisten Menschen sind diese Gedanken jedoch nicht mehr als eine vorübergehende Kuriosität, und die Verhaltensweisen werden ohne weiteres Nachdenken ausgeführt (oder nicht ausgeführt). Für jemanden mit einer Zwangsstörung kommen und gehen diese Gedanken und zwanghaften Verhaltensweisen jedoch nicht einfach. Stattdessen werden seltsame oder ungewöhnliche Gedanken für etwas viel Wichtigeres und Realeres gehalten, vielleicht sogar für etwas Gefährliches oder Beängstigendes. Der Drang, ein bestimmtes Verhalten auszuführen, wie z. B. ein Bild zurechtzurücken, kann so stark werden, dass es fast unmöglich ist, es nicht auszuführen, oder erhebliche Ängste auslöst, wenn es nicht ausgeführt werden kann. Darüber hinaus kann sich eine Person mit Zwangsstörung mit der Möglichkeit beschäftigen, dass das Verhalten nicht vollständig ausgeführt wurde, und sich gezwungen fühlen, das Verhalten immer wieder zu wiederholen, vielleicht sogar mehrmals, bevor sie „zufrieden“ ist.“

Um die Diagnose einer Zwangsstörung zu erhalten, muss eine Person zwanghafte Gedanken und/oder Zwänge erleben, die irrational oder unsinnig erscheinen, ihr aber immer wieder in den Sinn kommen. Beispiele für Zwangsvorstellungen sind Gedanken des Zweifelns (z. B. dass eine Tür verschlossen oder ein Gerät ausgeschaltet ist), Gedanken der Ansteckung (z. B. dass man durch das Anfassen von fast allem Krebs bekommen könnte) oder aggressive Gedanken oder Bilder, die nicht provoziert werden oder unsinnig sind. Zwänge können in dem Bemühen ausgeführt werden, einige dieser Gedanken zu neutralisieren, was eine vorübergehende Erleichterung der durch die Zwänge verursachten Ängste darstellt, oder sie können an sich unsinnig sein. In jedem Fall zeichnen sich Zwänge dadurch aus, dass sie sich wiederholen oder exzessiv sein müssen, dass die Person sich „getrieben“ fühlt, das Verhalten auszuführen, und dass die Person großen Kummer empfindet, wenn sie das Verhalten nicht ausführen kann. Einige Beispiele für zwanghaftes Verhalten sind das wiederholte Waschen (oft als Reaktion auf Verunreinigungszwänge), das wiederholte Überprüfen (von Schlössern, Türklinken, Geräten, oft als Reaktion auf Zweifelszwänge), das Ordnen und Arrangieren von Dingen, um Symmetrie zu gewährleisten, oder das Erledigen von Dingen nach einem bestimmten Ritual oder einer bestimmten Reihenfolge (z. B. sich in einer bestimmten Reihenfolge anziehen oder bettfertig machen). Um die diagnostischen Kriterien für eine Zwangsstörung zu erfüllen, muss die Beschäftigung mit Zwangsvorstellungen und/oder Zwängen einen beträchtlichen Teil der Zeit der Person in Anspruch nehmen, mindestens eine Stunde pro Tag, und sie muss erheblichen Stress oder eine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit verursachen. Etwa 1,6 % der Bevölkerung erfüllt im Laufe ihres Lebens die Kriterien für Zwangsstörungen (Kessler, Berglund, et al., 2005) (siehe Tabelle 1). Während die Zwangsstörung früher als Angststörung kategorisiert wurde, wurde sie in der neuesten Version des DSM (DSM-5; APA, 2013) in die spezifischere Kategorie der Zwangsstörungen und verwandter Störungen eingeordnet.

Menschen mit Zwangsstörungen verwechseln häufig einen aufdringlichen Gedanken mit der Möglichkeit, diesen Gedanken auszuführen. Während die meisten Menschen, wenn sie einen seltsamen oder beängstigenden Gedanken haben, in der Lage sind, ihn loszulassen, kann eine Person mit Zwangsstörung bei dem Gedanken „feststecken“ und große Angst haben, dass sie irgendwie die Kontrolle verlieren und ihn ausleben könnte. Oder schlimmer noch, sie glauben, dass es genauso schlimm ist, den Gedanken zu haben, wie ihn zu tun. Dies wird als Gedanken-Handlungs-Fusion bezeichnet. Eine unserer Patientinnen wurde beispielsweise von Gedanken geplagt, dass sie ihrer kleinen Tochter etwas antun würde. Sie hatte aufdringliche Bilder, wie sie ihrer Tochter heißen Kaffee ins Gesicht schüttete oder ihr Gesicht unter Wasser drückte, als sie sie badete. Diese Bilder waren für die Patientin so furchterregend, dass sie sich keinen körperlichen Kontakt mit ihrer Tochter mehr erlaubte und ihre Tochter in die Obhut eines Babysitters gab, wenn ihr Mann oder eine andere Familie nicht zur Verfügung stand, um sie zu „beaufsichtigen“. In Wirklichkeit wollte sie ihrer Tochter auf keinen Fall etwas antun, und sie hatte weder die Absicht noch den Wunsch, die aggressiven Gedanken und Bilder umzusetzen, und auch niemand mit Zwangsstörungen setzt diese Gedanken um, aber diese Gedanken waren so schrecklich für sie, dass sie alles tat, um zu verhindern, dass sie sie ausführten, selbst wenn das bedeutete, dass sie ihre Tochter nicht mehr halten, wickeln oder kuscheln konnte. Dies sind die Arten von Kämpfen, mit denen Menschen mit Zwangsstörungen jeden Tag konfrontiert sind.

Behandlungen für Angstzustände und verwandte Störungen

Im Laufe der Jahre wurden viele erfolgreiche Behandlungen für Angstzustände und verwandte Störungen entwickelt. Medikamente (Anti-Angst-Medikamente und Antidepressiva) haben sich bei anderen Störungen als spezifischer Phobie als nützlich erwiesen, aber die Rückfallraten sind hoch, sobald die Medikamente abgesetzt werden (Heimberg et al., 1998; Hollon et al., 2005), und einige Medikamentenklassen (leichte Beruhigungsmittel oder Benzodiazepine) können zur Gewohnheit werden.

Expositionsbasierte kognitive Verhaltenstherapien (CBT) sind wirksame psychosoziale Behandlungen für Angststörungen, und viele zeigen langfristig größere Behandlungseffekte als Medikamente (Barlow, Allen, & Basden, 2007; Barlow, Gorman, Shear, & Woods, 2000). In der CBT werden den Patienten Fähigkeiten vermittelt, die ihnen helfen, problematische Denkprozesse, Überzeugungen und Verhaltensweisen, die die Angstsymptome verschlimmern, zu erkennen und zu ändern, und sie üben, diese Fähigkeiten durch Expositionsübungen auf reale Situationen anzuwenden. Die Patienten lernen, wie die automatischen „Bewertungen“ oder Gedanken, die sie über eine Situation haben, sowohl ihre Gefühle als auch ihr Verhalten beeinflussen. Ebenso lernen die Patienten, wie bestimmte Verhaltensweisen, z. B. das Vermeiden von Situationen, die Überzeugung verstärken, dass die Situation etwas ist, das man fürchten muss. Ein wichtiger Aspekt der CBT sind Expositionsübungen, bei denen der Patient lernt, sich allmählich an Situationen heranzutasten, die er als ängstlich oder beunruhigend empfindet, um seine Überzeugungen in Frage zu stellen und neue, weniger ängstliche Assoziationen zu diesen Situationen zu erlernen.

In der Regel zeigen 50 bis 80 % der Patienten, die Medikamente oder CBT erhalten, eine gute anfängliche Reaktion, wobei die Wirkung der CBT dauerhafter ist. Neuere Entwicklungen in der Behandlung von Angststörungen konzentrieren sich auf neuartige Interventionen wie den Einsatz bestimmter Medikamente zur Verstärkung des Lernens während der CBT (Otto et al., 2010) und transdiagnostische Behandlungen, die auf zentrale, zugrunde liegende Schwachstellen abzielen (Barlow et al., 2011). In dem Maße, in dem wir unser Verständnis von Angst und verwandten Störungen verbessern, werden sich auch unsere Behandlungen weiterentwickeln, in der Hoffnung, dass Angst für die vielen Menschen, die unter diesen Störungen leiden, wieder zu etwas Nützlichem und Anpassungsfähigem und nicht zu etwas Lähmendem wird.