Pandemia: è una parola spaventosa.

Ma il mondo ha già visto pandemie, e anche peggiori. Consideriamo la pandemia di influenza del 1918, spesso chiamata erroneamente “influenza spagnola”. Le idee sbagliate su di essa possono alimentare paure infondate su COVID-19, e ora è un momento particolarmente buono per correggerle.

Nella pandemia del 1918, si pensa che siano morte tra 50 e 100 milioni di persone, che rappresentano fino al 5% della popolazione mondiale. Mezzo miliardo di persone furono infettate.

Particolarmente notevole fu la predilezione dell’influenza del 1918 per prendere la vita di giovani adulti altrimenti sani, al contrario dei bambini e degli anziani, che di solito soffrono di più. Alcuni l’hanno chiamata la più grande pandemia della storia.

La pandemia di influenza del 1918 è stata regolarmente oggetto di speculazioni nell’ultimo secolo. Storici e scienziati hanno avanzato numerose ipotesi riguardo alla sua origine, diffusione e conseguenze. Di conseguenza, molti hanno idee sbagliate su di essa.

Correggendo queste 10 idee sbagliate, tutti possono capire meglio ciò che è realmente accaduto e contribuire a mitigare il pedaggio della COVID-19.

La pandemia ha avuto origine in Spagna

Nessuno crede che la cosiddetta “influenza spagnola” abbia avuto origine in Spagna.

La pandemia ha probabilmente acquisito questo soprannome a causa della prima guerra mondiale, che era in pieno svolgimento in quel periodo. I principali paesi coinvolti nella guerra volevano evitare di incoraggiare i loro nemici, quindi i rapporti sull’estensione dell’influenza furono soppressi in Germania, Austria, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Questo creò la falsa impressione che la Spagna stesse sopportando il peso della malattia.

In realtà, l’origine geografica dell’influenza è discussa fino ad oggi, anche se le ipotesi hanno suggerito l’Asia orientale, l’Europa e persino il Kansas.

La pandemia fu opera di un “super-virus”

L’influenza del 1918 si diffuse rapidamente, uccidendo 25 milioni di persone solo nei primi sei mesi. Questo ha portato alcuni a temere la fine del genere umano, e ha a lungo alimentato la supposizione che il ceppo dell’influenza fosse particolarmente letale.

Tuttavia, studi più recenti suggeriscono che il virus stesso, anche se più letale di altri ceppi, non era fondamentalmente diverso da quelli che hanno causato epidemie in altri anni.

Molto dell’alto tasso di mortalità può essere attribuito all’affollamento nei campi militari e negli ambienti urbani, così come alla cattiva alimentazione e ai servizi igienici, che hanno sofferto durante la guerra. Ora si pensa che molte delle morti fossero dovute allo sviluppo di polmoniti batteriche nei polmoni indeboliti dall’influenza.

La prima ondata della pandemia fu la più letale

In realtà, l’ondata iniziale di morti della pandemia nella prima metà del 1918 fu relativamente bassa.

Fu nella seconda ondata, da ottobre a dicembre di quell’anno, che si osservarono i più alti tassi di morte. Una terza ondata nella primavera del 1919 fu più letale della prima ma meno della seconda.

Gli scienziati ora credono che il marcato aumento di morti nella seconda ondata fu causato da condizioni che favorirono la diffusione di un ceppo più letale. Le persone con casi lievi rimanevano a casa, ma quelle con casi gravi erano spesso ammassate negli ospedali e nei campi, aumentando la trasmissione di una forma più letale del virus.

Il virus uccise la maggior parte delle persone che ne furono infettate

In effetti, la grande maggioranza delle persone che contrasse l’influenza del 1918 sopravvisse. Il tasso di mortalità nazionale tra gli infetti non superò generalmente il 20%.

Tuttavia, i tassi di mortalità variarono tra i diversi gruppi. Negli Stati Uniti, i decessi furono particolarmente alti tra le popolazioni native americane, forse a causa di tassi più bassi di esposizione ai ceppi di influenza del passato. In alcuni casi, intere comunità di nativi furono spazzate via.

Ovviamente, anche un tasso di mortalità del 20% supera di gran lunga un’influenza tipica, che uccide meno dell’1% delle persone infette.

Le terapie dell’epoca avevano poco impatto sulla malattia

Nessuna terapia antivirale specifica era disponibile durante l’influenza del 1918. Questo è ancora in gran parte vero oggi, dove la maggior parte delle cure mediche per l’influenza mira a sostenere i pazienti, piuttosto che curarli.

Un’ipotesi suggerisce che molte morti per influenza potrebbero effettivamente essere attribuite all’avvelenamento da aspirina. Le autorità mediche dell’epoca raccomandavano grandi dosi di aspirina, fino a 30 grammi al giorno. Oggi, circa quattro grammi sarebbero considerati la massima dose giornaliera sicura. Grandi dosi di aspirina possono portare a molti dei sintomi della pandemia, comprese le emorragie.

Tuttavia, i tassi di mortalità sembrano essere stati ugualmente alti in alcuni luoghi del mondo dove l’aspirina non era così facilmente disponibile, quindi il dibattito continua.

La pandemia ha dominato le notizie del giorno

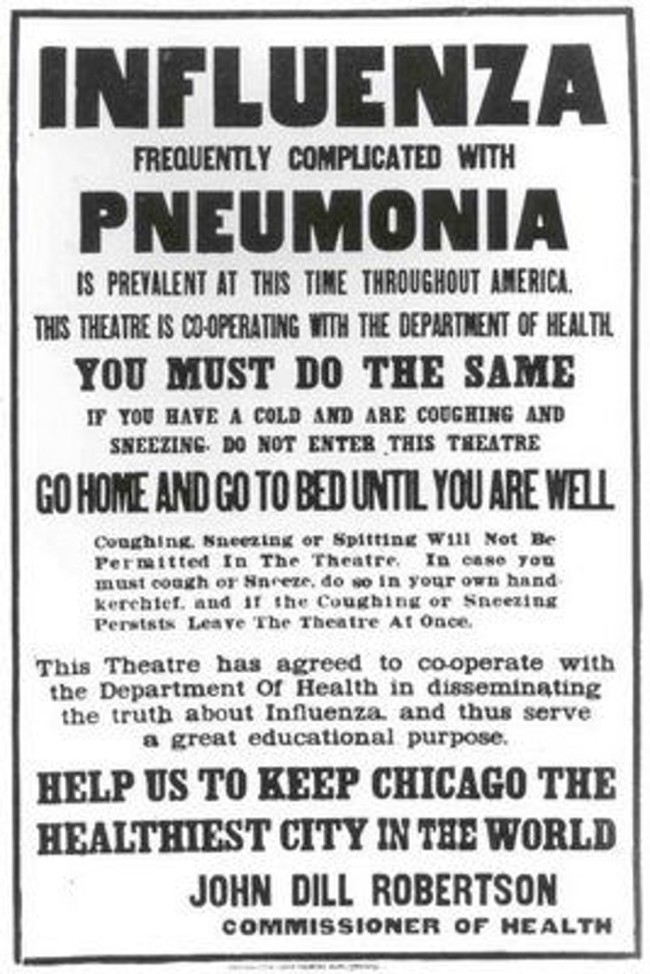

I funzionari della sanità pubblica, le forze dell’ordine e i politici avevano ragioni per sottovalutare la gravità dell’influenza del 1918, il che ha portato a una minore copertura della stampa. Oltre al timore che la piena divulgazione potesse incoraggiare i nemici in tempo di guerra, volevano preservare l’ordine pubblico ed evitare il panico.

Tuttavia, i funzionari reagirono. Al culmine della pandemia, le quarantene furono istituite in molte città. Alcune furono costrette a limitare i servizi essenziali, compresi polizia e pompieri.

La pandemia cambiò il corso della prima guerra mondiale

È improbabile che l’influenza abbia cambiato il risultato della prima guerra mondiale, perché i combattenti di entrambi i lati del campo di battaglia furono colpiti in modo relativamente uguale.

Tuttavia, ci sono pochi dubbi che la guerra influenzò profondamente il corso della pandemia. La concentrazione di milioni di truppe creò le circostanze ideali per lo sviluppo di ceppi più aggressivi del virus e la sua diffusione in tutto il mondo.

L’immunizzazione diffusa mise fine alla pandemia

La vaccinazione contro l’influenza non fu praticata nel 1918, e quindi non ebbe alcun ruolo nel porre fine alla pandemia.

L’esposizione a ceppi precedenti dell’influenza può aver offerto una certa protezione. Per esempio, i soldati che avevano servito nell’esercito per anni hanno subito tassi di mortalità inferiori rispetto alle nuove reclute.

Inoltre, il virus in rapida mutazione probabilmente si è evoluto nel tempo in ceppi meno letali. Questo è previsto dai modelli di selezione naturale. Poiché i ceppi altamente letali uccidono rapidamente il loro ospite, non possono diffondersi così facilmente come i ceppi meno letali.

I geni del virus non sono mai stati sequenziati

Nel 2005, i ricercatori hanno annunciato di aver determinato con successo la sequenza genica del virus dell’influenza 1918. Il virus è stato recuperato dal corpo di una vittima dell’influenza sepolta nel permafrost dell’Alaska, così come da campioni di soldati americani che si ammalarono all’epoca.

Due anni dopo, si è scoperto che le scimmie infettate dal virus presentavano i sintomi osservati durante la pandemia. Gli studi suggeriscono che le scimmie morirono quando il loro sistema immunitario reagì eccessivamente al virus, una cosiddetta “tempesta di citochine”. Gli scienziati ora credono che una simile reazione eccessiva del sistema immunitario abbia contribuito agli alti tassi di mortalità tra giovani adulti altrimenti sani nel 1918.

Il mondo non è meglio preparato oggi di quanto lo fosse nel 1918

Le epidemie gravi tendono a verificarsi ogni pochi decenni, e l’ultima sta arrivando.

Oggi gli scienziati sanno meglio come isolare e gestire un gran numero di pazienti malati e morenti, e i medici possono prescrivere antibiotici, non disponibili nel 1918, per combattere infezioni batteriche secondarie. Alle pratiche di buon senso come il distacco sociale e il lavaggio delle mani, la medicina contemporanea può aggiungere la creazione di vaccini e farmaci antivirali.

Per il prossimo futuro, le epidemie virali rimarranno una caratteristica regolare della vita umana. Come società, possiamo solo sperare di aver imparato le lezioni della grande pandemia abbastanza bene da sedare l’attuale sfida COVID-19.

Richard Gunderman è il professore del rettore di medicina, arti liberali e filantropia all’Indiana University. Questo articolo è ripubblicato da The Conversation sotto una licenza Creative Commons. Leggi l’articolo originale.