切腹(せっぷく)は、日本の切腹の一種である。 切腹はもともと武士だけのものであった。 武士道の一環として、敵の手に落ちるよりも名誉ある死を遂げたい(拷問を受ける可能性もある)武士が自発的に行ったか、重大な犯罪を犯した武士に対する死刑として行われたか、その他の理由で恥をかかされた武士が行ったかのどちらかであった。 割腹の儀式は、通常より手の込んだ儀式の一部として、観客の前で行われる。短い刃物、伝統的には丹刀を腹部に突き刺し、左から右へ刃を動かして切り裂く動作をする。

語彙・語源

切腹はハラキリ(腹切り)とも呼ばれ、日本国外ではより広く親しまれており、切腹と同じ漢字で、逆の順番でオクリガナをつけて表記される。 日本語では一般に、よりフォーマルな「切腹」(中国語の「音読み」)が文章で使われ、「ハラキリ」(ネイティブの「訓読み」)が会話で使用される。 ロス氏は、

「一般にハラキリは下品だと指摘されるが、これは誤解である」と指摘している。 切腹は日本語の読み方、訓読みであり、公式発表の場では漢文訓読みが好まれるようになったため、文章では切腹という言葉だけが使われるようになったのである。 つまり、「ハラキリ」は話し言葉であるが、平民に対してのみであり、「セップク」は書き言葉であるが、上流階級の間では同じ行為に対して語られている。”

主人の死に際して切腹することを追腹、または追腹というが、これも同じような儀式である。 現代では自殺を「ジサツ」と呼ぶのが普通である。 武道雑誌など西洋の一般的な文章では、武士の妻の自殺を連想させる言葉もある。 ラフカディオ・ハーン(Lafcadio Hearn)が『Japan』で英語に紹介した。 An Attempt at Interpretation “で紹介され、その後、日本語にも翻訳された。

概要

最初の切腹は、1180年の宇治の戦いで源頼政が行ったと記録されている。 切腹はやがて武士道の重要な一部となり、武士は敵の手に落ちるのを避け、恥をかき、拷問を受けないようにするために行いました。 また、武士は大名から切腹を命じられることもあった。 その後、不祥事を起こした武士は、通常の処刑ではなく、切腹を許されることもあった。 男性の切腹は、腹部を切り、首を伸ばして助手に首を切らせるのが一般的であった。 切腹は武士としての名誉を回復するために行うものであり、武士以外の者が切腹を命じられたり、期待されたりすることはない。

和議で大名が切腹を要求されることもあった。 これは敗走する一族を弱体化させ、抵抗を事実上停止させるものである。 豊臣秀吉は何度かこの方法で敵の自害を利用した。最も劇的だったのは、大名の王朝を事実上終わらせたことである。 1590年、豊臣家が小田原で敗れたとき、秀吉は隠居した大名、氏政の自害と、その息子氏直の流罪を主張した。

儀式

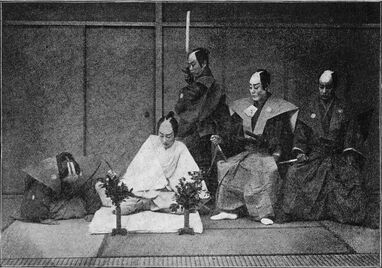

切腹の準備をする丹頂

17世紀にこの習慣が標準化されるまで、切腹はあまり正式な儀式とは言えなかった。 宮本頼政の切腹のように、12世紀から13世紀にかけては、まだ介錯人がいなかったので、はるかに苦しい儀式であったと考えられている。 切腹の特徴は、太刀、脇差、短刀のいずれかを腹に突き刺し、腹部を水平に切り裂くことであった。 切腹は、太刀、脇差、短刀のいずれかを腹に突き刺し、腹部を水平に切り、介錯人がいない場合は、腹から刃を抜き、のどを刺すか、刃を心臓にあてて(立った状態から)倒れる。 切腹は戦場で行うのではなく、計画的に行う場合は観客の前で行われるのが普通であった。 侍は風呂に入り、白装束に身を包み、好物を振舞われる。 食べ終わると、自分の楽器が皿の上に置かれる。 剣を前に置き、時には特別な布の上に座って、死に装束を整え、死に装束を詠むのである。 Silver, Illustrated by Native Drawings

選ばれた従者(介錯人、彼の二番目)がそばにいるとき、彼は着物を開き、タントウ(ナイフ)またはワキザシ(短い刀)-手を切り、握力を失うことがないように、侍は布を巻いて刃を持ち、左から右へ切り込む-を取り上げていた。 この時、懐刀は「懐刀」を行い、武士の首を切る。 このとき、首と胴体をつなぐ肉の帯をわずかに残して、抱きかかえるように前に垂らす「抱き首」の要領で行われた。 そのため、二代目は剣の達人であった。 本人と介錯人は、介錯人が斬るタイミングをあらかじめ決めていた。 通常、腹に短刀を刺すと同時に「だきくび」が発生する。 侍が刀に手を伸ばすと同時に会釈人が打つという高度な儀式になった。 やがて刃物も不要になり、扇子などの象徴的なものに手を伸ばすと、それがきっかけとなって二の矢が放たれるようになった。

切腹が主に戦場や戦時中の行為でなくなり、超法規的な制度になった後、この手の込んだ儀式は発展した。

「葉隠」の中で、山本常朝は次のように書いています。「昔から、武士が懐刀を頼まれるのは悪いことだと考えられてきた。 その理由は、仕事がうまくいっても名声を得ることができないからである。 また、万一失敗すれば、一生の恥になる。

昔の慣習では、首が飛ぶことがあった。

封建時代の切腹の特殊な形として、家来が主君の決定に抗議して自害する「諫死(かんし)」がある。 家臣が主君の決定に抗議して自害するもので、腹に横一文字に深く切り込み、素早く包帯を巻く。 その後、主君の前に現れ、主君の行為に抗議する演説をした後、自分の傷を見せる。 不満や抗議を表明するために自殺する「憤死」と混同してはならない。 憤死」の虚構的なバリエーションとして、日本演劇の「影腹」という行為があり、主人公が芝居の最後に「憤死」と同様の行為、つまり腹に所定の切り込みを入れ、その後、きつい野次を飛ばして死ぬことを観客に告げ、劇的な幕引きをするものであった。

一部の武士は、切腹の中でもかなり負担の大きい十文字切りを選択し、開祖のいない切腹で、武士の苦しみに素早く終止符を打ちました。 腹にもう一回、縦に切り込みを入れるので、より痛い。 3750>

女の切腹

切腹をした武士の妻や不名誉をもたらした武士の妻が行う切腹を「地縛り」というが、この「地縛り」は、武士が自分の身を守るために行う切腹である。

武家の女性の中には、丹刀や懐剣などの刃物を使って、首の動脈を一刀両断にして自殺する者もいました。 捕らえられぬよう、早く確実に死のうとするのが主な目的である。 女性は子供の頃から地餓鬼を丁寧に教えられた。 自殺するとき、女性は膝を縛って、死が迫っているにもかかわらず、凛とした姿勢で発見されるようにすることが多い。 しかし、地掻はこのような自殺の方法だけを指すのではない。 敗色が濃厚になったとき、強姦を防ぐために名誉を守るために行われることもあった。 侵略してきた軍隊が家に入ると、家の婦人が一人、戸の方を向いて座っていることがよくあった。

歴史

Stephen R. Turnbullは、近代以前の日本における女性の切腹、特に武士の妻たちの切腹について幅広い証拠を提供しています。 1185年4月25日の平知盛の最終的な敗北は、源氏の権力を確立した最大の集団自殺の1つであった。 四十七士の一人、小野寺十内の妻は、武士の夫の切腹に続いて妻が自害した顕著な例である。 1869年の戊辰戦争で会津藩が敗れ、明治に入ると、多くの名誉自決が起こった。

宗教的・社会的背景

溺死は儀礼的・名誉的自殺の一般的な形態であった。 1525年に行われた浄土真宗の住職実如の葬儀に参列した33人の宗教的背景は、阿弥陀信仰と死後の浄土への信仰であったが、男性の切腹は特に宗教的背景を持たなかった。 ちなみに、大名細川幽斎の妻細川グラシアは、宗教的信念によって切腹を免れたという。

文学・映画

「人情紙風船」や「羅生門」など、日本の文学や映画でも武士の妻に期待された名誉の自死は頻繁に言及されています。 現代では自殺を「じさつ」と呼ぶのが普通である。 関連語として自決、自尽、自刃などがある。 武道雑誌など西洋の一般的な書物では、武士の妻の自殺を連想させる言葉もある。 ラフカディオ・ハーン(Lafcadio Hearn)が『Japan』でこの言葉を英語に紹介した。 その後、日本語に翻訳され、ハーンは日本人の目を通してこの言葉を理解するようになった。 ジョシュア・S・モストウは、ハーンが「ジガイ」という言葉を女性の切腹に相当するものと誤解していたことを指摘している。 モストウは、プッチーニの『蝶々夫人』とジョン・ルーサー・ロングの『シオシオサン』の原作を分析し、その背景を考察している。 ロングの物語もプッチーニのオペラもハーンが「ジガイ」という言葉を使うより前のものだが、この言葉は西洋のジャポニスム(日本文化が西洋の芸術に与える影響)に関連して使われている。

死刑としての切腹

上述した任意切腹は最もよく知られた形式だが、実際には最も一般的な切腹は義務切腹で、不名誉な武士、特にレイプ、強盗、汚職、無抵抗な殺人、反逆などの重大犯罪を犯した者に対する死刑の形式として使用された。 切腹は、特に強姦、強盗、汚職、謂れのない殺人、謀反などの重罪を犯した武士に対して行われ、その罪状をすべて告げられ、決められた日の日没までに切腹をしなければならない。 しかし、切腹に協力的でない者や、切腹を拒否する者については、拘束して執行人が切腹させることもあったし、切腹の形だけを残して首だけを切り落とすことも、日本ではよくあることであった。 また、非協力的な罪人の前に置かれる短刀も、扇子(非協力的な罪人が短刀を持ち帰り、見物人や処刑人に武器として使用するのを防ぐため)に置き換えることができる。 死刑執行人が行う切腹は、任意切腹とは異なり、必ずしも犯人の家族の罪を免除するものではなかった。 罪の重さによっては、死刑囚の財産の全部または一部が没収され、家族は身分の剥奪、長期隷属の身売り、処刑などの処罰を受けることになります。 斬首(ざんしゅ)や晒首(さらしゅ)は、より大きな罪を犯した武士にのみ許される、より厳しい罰と考えられていました。

近代日本の切腹

明治維新直後の1873年、司法処分としての切腹は廃止されたが、自主的な切腹が完全になくなることはなかった。 1895年に征服した領土を中国に返還することに抗議して自殺した軍人、1912年の明治天皇の死去に際しての乃木大将とその妻、第二次世界大戦末期に降伏せずに死を選んだ多くの兵士や民間人など、その後何十人もの人々が切腹をしたことが知られています。

1970年、有名な作家である三島由紀夫とその信奉者の一人が、自衛隊本部でクーデターの扇動に失敗し、公開切腹をした。 三島は真下兼利将軍の執務室で切腹した。 三島は真下兼利の執務室で切腹した。二人目の森田必勝(25歳)は三度斬首を試みたが失敗、最後は古賀博康が斬首した。 そして、盛田は自らも切腹を試みた。 切腹は浅かったが、合図とともに古賀に首をはねられた

。