Seppuku (切腹, « couper l’estomac ») est une forme de suicide rituel japonais par éventration. À l’origine, le seppuku était réservé aux samouraïs. Faisant partie du code d’honneur du bushido des samouraïs, le seppuku était utilisé soit volontairement par les samouraïs pour mourir dans l’honneur plutôt que de tomber entre les mains de leurs ennemis (et probablement subir des tortures), soit comme une forme de peine capitale pour les samouraïs qui avaient commis de graves infractions, ou exécuté pour d’autres raisons qui leur avaient fait honte. L’éviscération cérémonielle, qui fait généralement partie d’un rituel plus élaboré et se déroule devant des spectateurs, consiste à plonger une lame courte, traditionnellement un tantō, dans l’abdomen et à déplacer la lame de gauche à droite dans un mouvement de tranchage.

Vocabulaire et étymologie

Seppuku est également connu sous le nom de harakiri (腹切り, « couper le ventre »), un terme plus connu en dehors du Japon, et qui s’écrit avec les mêmes kanji que seppuku, mais dans l’ordre inverse avec un okurigana. En japonais, le seppuku, plus formel, une lecture chinoise on’yomi, est généralement utilisé à l’écrit, tandis que harakiri, une lecture native kun’yomi, est utilisé à l’oral. Ross note,

« On fait souvent remarquer que hara-kiri est un vulgarisme, mais c’est un malentendu. Hara-kiri est une lecture japonaise ou Kun-yomi des caractères ; comme il est devenu habituel de préférer les lectures chinoises dans les annonces officielles, seul le terme seppuku a jamais été utilisé à l’écrit. Ainsi hara-kiri est un terme parlé, mais seulement aux roturiers et seppuku un terme écrit, mais parlé parmi les classes supérieures pour le même acte. »

La pratique consistant à commettre le seppuku à la mort de son maître, appelée oibara (追腹 ou 追い腹, le kun’yomi ou lecture japonaise) ou tsuifuku (追腹, le on’yomi ou lecture chinoise), suit un rituel similaire.

Le mot jigai (自害) signifie « suicide » en japonais. Le mot moderne habituel pour désigner le suicide est jisatsu (自殺 ?). Dans certains textes populaires occidentaux, comme les magazines d’arts martiaux, le terme est associé au suicide des épouses de samouraïs. Le terme a été introduit en anglais par Lafcadio Hearn dans son ouvrage Japan : An Attempt at Interpretation, qui a depuis été traduit en japonais. Joshua S. Mostow note que Hearn a mal compris le terme jigai comme étant l’équivalent féminin de seppuku.

Aperçu

Le premier acte de seppuku enregistré a été effectué par Minamoto no Yorimasa lors de la bataille d’Uji en l’an 1180. Le seppuku est finalement devenu un élément clé du bushido, le code des guerriers samouraïs ; il était utilisé par les guerriers pour éviter de tomber aux mains de l’ennemi, et pour atténuer la honte et éviter une éventuelle torture. Les samouraïs pouvaient également se voir ordonner par leurs daimyo (seigneurs féodaux) d’accomplir le seppuku. Plus tard, les guerriers déshonorés étaient parfois autorisés à faire seppuku plutôt que d’être exécutés de la manière habituelle. La forme la plus courante de seppuku pour les hommes consistait à couper l’abdomen, et lorsque le samouraï avait terminé, il tendait le cou pour qu’un assistant le décapite. Le but principal de cet acte étant de restaurer ou de protéger l’honneur d’un guerrier, ceux qui n’appartenaient pas à la caste des samouraïs ne recevaient jamais l’ordre d’accomplir le seppuku ou n’étaient pas censés le faire. Les samouraïs ne pouvaient généralement accomplir l’acte qu’avec une permission.

Parfois, un daimyo était appelé à accomplir le seppuku comme base d’un accord de paix. Cela affaiblissait le clan vaincu de sorte que la résistance cessait effectivement. Toyotomi Hideyoshi a utilisé le suicide d’un ennemi de cette manière à plusieurs reprises, la plus dramatique ayant effectivement mis fin à une dynastie de daimyo. Lorsque les Hōjō furent vaincus à Odawara en 1590, Hideyoshi insista sur le suicide du daimyo retraité Hōjō Ujimasa, et sur l’exil de son fils Ujinao ; avec cet acte de suicide, la famille de daimyo la plus puissante de l’est du Japon fut mise à mort.

Rituel

Un tantō préparé pour le seppuku

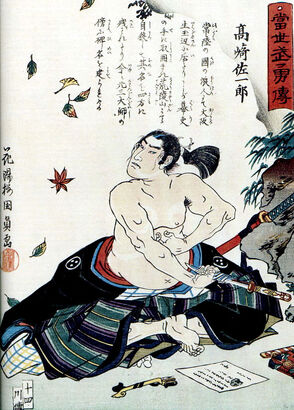

Jusqu’à ce que cette pratique se standardise au cours du XVIIe siècle, le rituel du seppuku était moins formalisé. Aux 12e et 13e siècles, comme pour le seppuku de Miyamoto no Yorimasa, la pratique d’un kaishakunin (infra) n’avait pas encore émergé, le rite était donc considéré comme bien plus douloureux. La caractéristique principale du seppuku était de plonger le Tachi (épée longue), le Wakizashi (épée courte) ou le Tanto (couteau) dans l’intestin et de trancher l’estomac horizontalement. En l’absence d’un kaishakunin, le samouraï retirait alors la lame de son estomac et se poignardait dans la gorge, ou tombait (en position debout) avec la lame positionnée contre son cœur.

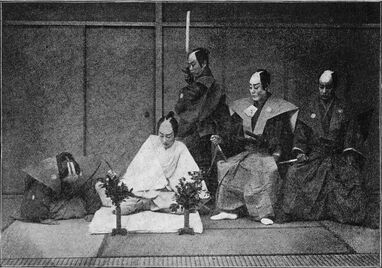

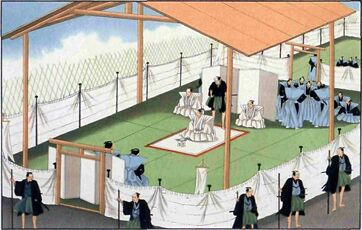

Pendant la période Edo (1600 – 1867), la réalisation du seppuku en est venue à impliquer un rituel détaillé. Celui-ci était généralement exécuté devant des spectateurs s’il s’agissait d’un seppuku planifié, et non d’un seppuku exécuté sur un champ de bataille. Le samouraï était baigné, habillé de robes blanches et on lui servait ses mets préférés. Lorsqu’il avait terminé, son instrument était placé dans son assiette. Habillé de façon cérémoniale, avec son épée placée devant lui et parfois assis sur des tissus spéciaux, le guerrier se préparait à la mort en écrivant un poème de mort.

Illustration tirée de Sketches of Japanese Manners and Customs, par J. M. W. Silver, illustrée par des dessins indigènes

Avec son préposé choisi (kaishakunin, son second) qui se tenait à proximité, il ouvrait son kimono (robe), prenait son tantō (couteau) ou son wakizashi (sabre court) – que le samouraï tenait par la lame avec une portion de tissu enroulée autour pour ne pas se couper la main et lui faire perdre sa prise – et le plongeait dans son abdomen, faisant une entaille de gauche à droite. Le kaishakunin effectuait alors le kaishaku, une coupe dans laquelle le guerrier était décapité. La manœuvre doit être effectuée à la manière d’un dakikubi (lit. « tête enlacée »), c’est-à-dire en laissant une légère bande de chair attachant la tête au corps, de sorte qu’elle puisse être suspendue devant comme si elle était enlacée. En raison de la précision nécessaire à une telle manœuvre, le second était un épéiste émérite. Le principal et le kaishakunin convenaient à l’avance du moment où ce dernier devait effectuer sa coupe. En général, le dakikubi se produisait dès que le poignard était plongé dans l’abdomen. Le processus était tellement ritualisé que dès que le samouraï saisissait sa lame, le kaishakunin frappait. Finalement, même la lame n’était plus nécessaire et le samouraï pouvait saisir un objet symbolique, comme un éventail, qui déclenchait le coup fatal de son second. L’éventail était probablement utilisé lorsque le samouraï était trop vieux pour utiliser la lame ou dans des situations où il était trop dangereux de lui donner une arme.

Ce rituel élaboré a évolué après que le seppuku ait cessé d’être principalement une pratique de champ de bataille ou de guerre et soit devenu une institution para-judiciaire.

Le second était généralement, mais pas toujours, un ami. Si un guerrier vaincu avait combattu honorablement et bien, un adversaire qui voulait saluer sa bravoure se portait volontaire pour agir comme son second.

Dans le Hagakure, Yamamoto Tsunetomo écrit :

Depuis des âges passés, il a été considéré comme un mauvais-genre par les samouraïs d’être demandé comme kaishaku. La raison en est que l’on ne gagne aucune gloire même si le travail est bien fait. De plus, si l’on commet une gaffe, cela devient un déshonneur à vie.

Dans la pratique des temps passés, il arrivait que la tête s’envole. On disait qu’il valait mieux couper en laissant un peu de peau pour qu’elle ne s’envole pas en direction des fonctionnaires chargés de la vérification.

Une forme spécialisée de seppuku à l’époque féodale était connue sous le nom de kanshi (諫死, « mort de remonstration/mort de compréhension »), dans laquelle un serviteur se suicidait pour protester contre la décision d’un seigneur. Le serviteur se faisait une incision profonde et horizontale dans l’estomac, puis il bandait rapidement la plaie. Ensuite, la personne se présentait devant son seigneur, prononçait un discours dans lequel elle annonçait sa protestation contre l’action du seigneur, puis révélait sa blessure mortelle. À ne pas confondre avec le funshi (憤死, mort d’indignation), qui désigne tout suicide réalisé pour exprimer un mécontentement ou une protestation. Une variante fictive du kanshi était l’acte de kagebara (陰腹, « estomac d’ombre ») dans le théâtre japonais, dans lequel le protagoniste, à la fin de la pièce, annonçait au public qu’il avait commis un acte similaire au kanshi, une entaille prédéterminée à l’estomac suivie d’un pansement champêtre serré, puis périssait, entraînant une fin dramatique.

Certains samouraïs ont choisi d’accomplir une forme de seppuku considérablement plus éprouvante, connue sous le nom de jūmonji giri (十文字切り, « entaille en forme de croix »), dans laquelle il n’y a pas de kaishakunin pour mettre un terme rapide aux souffrances du samouraï. Elle implique une seconde et plus douloureuse coupe verticale sur le ventre. Un samouraï effectuant le jumonji giri devait supporter sa souffrance tranquillement jusqu’à périr par perte de sang, s’éteignant avec les mains sur le visage.

Suicide rituel féminin

Le suicide rituel féminin connu sous le nom de Jigaki était pratiqué par les épouses de samouraïs ayant commis le seppuku ou apporté le déshonneur.

Certaines femmes appartenant à des familles de samouraïs se suicidaient en coupant les artères du cou d’un seul coup, à l’aide d’un couteau tel qu’un tantō ou un kaiken. Le but principal était d’obtenir une mort rapide et certaine afin d’éviter la capture. Les femmes étaient soigneusement instruites du jigaki dès leur enfance. Avant de se suicider, une femme attachait souvent ses genoux ensemble afin que son corps soit retrouvé dans une pose digne, malgré les convulsions de la mort. Le jigaki, cependant, ne se réfère pas exclusivement à ce mode de suicide particulier. Le jigaki était souvent pratiqué pour préserver l’honneur d’une personne en cas de défaite militaire imminente, afin d’éviter un viol. Les armées d’invasion pénétraient souvent dans les maisons et trouvaient la maîtresse de maison assise seule, dos à la porte. En s’approchant d’elle, elles découvraient qu’elle avait mis fin à ses jours bien avant qu’elles ne l’atteignent.

Histoire

Stephen R. Turnbull fournit de nombreuses preuves de la pratique du suicide rituel féminin, notamment des épouses de samouraïs, dans le Japon pré-moderne. L’un des plus grands suicides collectifs a été la défaite finale du 25 avril 1185 de Taira Tomomori établissant le pouvoir des Minamoto. La femme d’Onodera Junai, l’un des quarante-sept ronin, est un exemple notable d’épouse ayant suivi par le suicide le seppuku (éviscération) de son mari samouraï. Un grand nombre de suicides d’honneur ont marqué la défaite du clan Aizu lors de la guerre de Boshin en 1869, menant à l’ère Meiji. Par exemple dans la famille de Saigō Tanomo, qui a survécu, un total de vingt-deux suicides d’honneur féminins sont enregistrés au sein d’une même famille élargie.

Contexte religieux et social

La mort volontaire par noyade était une forme courante de suicide rituel ou d’honneur. Le contexte religieux de trente-trois adhérents du Jōdo Shinshū lors des funérailles de l’abbé Jitsunyo en 1525 était la foi en Amida et la croyance en une vie après la mort dans le Pays Pur, mais le seppuku masculin n’avait pas de contexte spécifiquement religieux. En revanche, les croyances religieuses de Hosokawa Gracia, l’épouse chrétienne du daimyo Hosokawa Yusai, l’ont empêchée de se suicider.

Dans la littérature et le cinéma

L’honneur-suicide attendu de l’épouse du samouraï est également fréquemment évoqué dans la littérature et le cinéma japonais, comme dans L’humanité et les ballons de papier et Rashomon.

Terminologie

Le mot jigai (自害 ?) signifie « suicide » en japonais. Le mot moderne habituel pour désigner le suicide est jisatsu (自殺). Les mots apparentés sont jiketsu (自決), jijin (自尽) et jijin (自刃). Dans certains textes populaires occidentaux, comme les magazines d’arts martiaux, le terme est associé au suicide des épouses de samouraïs. Le terme a été introduit en anglais par Lafcadio Hearn dans son ouvrage Japan : An Attempt at Interpretation, une compréhension qui a depuis été traduite en japonais et Hearn vu à travers des yeux japonais. Joshua S. Mostow note que Hearn a mal compris le terme jigai comme étant l’équivalent féminin du seppuku. Le contexte de Mostow est l’analyse de Madame Butterfly de Giacomo Puccini et de l’histoire originale de Cio-Cio San par John Luther Long. Bien que l’histoire de Long et l’opéra de Puccini soient antérieurs à l’utilisation du terme jigai par Hearn, le terme a été utilisé en relation avec le japonisme occidental qui est l’influence de la culture japonaise sur les arts occidentaux.

Le seppuku comme peine capitale

Si le seppuku volontaire décrit ci-dessus est la forme la plus connue, dans la pratique, la forme la plus courante de seppuku était le seppuku obligatoire, utilisé comme une forme de peine capitale pour les samouraïs disgraciés, en particulier pour ceux qui avaient commis une infraction grave comme un viol, un vol, une corruption, un meurtre non provoqué ou une trahison. Les samouraïs étaient généralement informés de leur délit dans son intégralité et on leur donnait une heure précise pour commettre le seppuku, généralement avant le coucher du soleil un jour donné. À l’occasion, si les individus condamnés se montraient peu coopératifs ou refusaient carrément de mettre fin à leurs jours, il n’était pas rare, partout au Japon, qu’ils soient attachés et que le seppuku soit exécuté par un bourreau ou, plus souvent, que l’exécution proprement dite se fasse uniquement par décapitation, tout en ne conservant que les atours du seppuku ; même le sabre court (tantō) disposé devant le délinquant non coopératif pouvait être remplacé par un éventail (pour empêcher les délinquants non coopératifs de prendre et d’utiliser le tantō comme arme contre les observateurs ou le bourreau). Contrairement au seppuku volontaire, le seppuku exécuté comme peine capitale par les bourreaux n’absolvait pas nécessairement, ou ne pardonnait pas, le crime à la famille du délinquant. Selon la gravité du crime, tout ou partie des biens du condamné pouvaient être confisqués, et la famille était punie en étant déchue de son rang, vendue en servitude à long terme, ou exécutée.

Le seppuku était considéré comme la peine capitale la plus honorable attribuée aux samouraïs. Le Zanshu (斬首) et le Sarashikubi (晒し首), décapitation suivie d’une exposition de la tête, étaient considérés comme plus sévères, et réservés aux samouraïs ayant commis de plus grands crimes. Les punitions les plus sévères, impliquant généralement la mort par des méthodes torturantes comme le Kamayude (釜茹で), mort par ébullition, étaient réservées aux délinquants roturiers.

Le seppuku dans le Japon moderne

Le seppuku en tant que punition judiciaire a été aboli en 1873, peu après la restauration Meiji, mais le seppuku volontaire n’a pas complètement disparu. Des dizaines de personnes sont connues pour avoir commis des seppuku depuis lors, notamment des militaires qui se sont suicidés en 1895 pour protester contre la restitution d’un territoire conquis à la Chine, par le général Nogi et sa femme à la mort de l’empereur Meiji en 1912, et par de nombreux soldats et civils qui ont choisi de mourir plutôt que de se rendre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce comportement avait été largement loué par la propagande, ce qui a poussé plus d’un soldat capturé lors de l’Incident de Shanghai (1932) à revenir sur le lieu de sa capture pour commettre le seppuku.

En 1970, le célèbre auteur Yukio Mishima et l’un de ses partisans ont commis un seppuku public au quartier général des Forces d’autodéfense du Japon après une tentative infructueuse d’inciter les forces armées à organiser un coup d’État. Mishima a commis le seppuku dans le bureau du général Kanetoshi Mashita. Son second, un jeune homme de 25 ans du nom de Masakatsu Morita, a tenté à trois reprises de décapiter rituellement Mishima, mais il a échoué ; sa tête a finalement été tranchée par Hiroyasu Koga. Morita a ensuite tenté de se faire seppuku. Bien que ses propres coupures soient trop superficielles pour être fatales, il a donné le signal et a été décapité lui aussi par Koga.